2023/12/5 公開

単品管理、在庫管理を経営に活かすイメージとは?

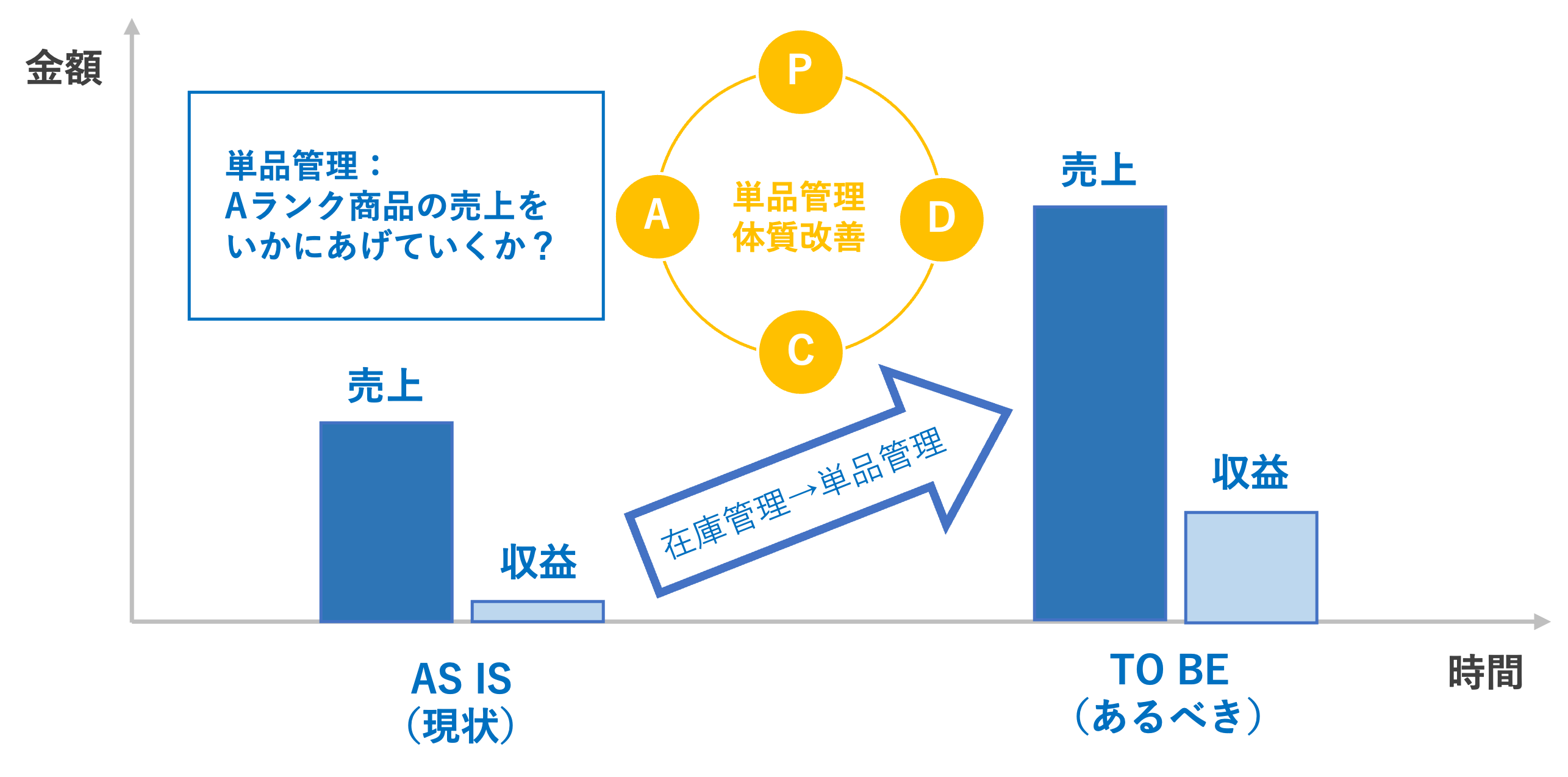

「単品管理」を導入することで、売上と収益が改善され、売れて、儲かるショップに生まれ変わります。

単品管理をネットで調べると以下のような内容となっていますが、この理解は間違っています。

小売業において、多品目の商品を個別に管理するのは非常に煩雑な作業であり、そのためコンピュータが普及する以前は、商品の部門ごとの管理となっていました。

POSシステムが普及して、単品(個々の商品。SKUともいう。)ごとに管理するが可能となり、単品ごとの管理を単品管理という。

それでは、まずはじめに正しい単品管理を学習していきましょう。

単品管理は、1982年にセブンーイレブンは、独自のPOSシステムを導入しています。

世界に先駆けてPOSデータを活用した「単品管理」をスタートさせました。

客観的なデータや情報に基づく仮説を持って品揃え、販売し、実際の販売結果を検証しながら発注精度を上げ続ける独自のビジネスモデル

が誕生したのです。

この仮説立案から販売、検証、次の施策立案までのPDCAサイクルを愚直なまでに実践し、小売業のイノベーションをリードし続けることがセブンーイレブンの強さとなっています。

(セブン - イレブン 単品管理から引用)

現場で、個々のお客様のニーズを考えて、どうすれば売れるか仮説を立てて、実際に売ってみて、結果をシステムで検証し、

お客様のニーズにあった売り場に変更していくアクションが「単品管理」です。

すなわち、単品管理とは、PDCAサイクルのことです。

①どうゆうお客様にどうゆうニーズがあるか?

②ニーズにあわせてどうゆう商品を売ったらいいか?

お客様にニーズにあった売り場に近づけていくことが目的で、ABC分析などの分析をしてデータを取ることではありません。

売込み仮説を自分で考えて、それを実行し、検証し続けるのが単品管理です。

売れ筋商品を売り込むことが、結局はお客様ニーズに合致することとなります。

ニーズがあるから売れているわけで、ニーズがある商品を売り込むことでお客様に喜んで買ってもらえるようになります。

コンビニ3社で1店舗あたりの1日売上高(FY20)を見てみましょう。

| セブンイレブン | 65万円 |

| ファイミリーマート | 45万円 |

| ローソン | 44万円 |

この数値を見ると単品管理理論を正しく理解して、愚直に実践を続けることがいかに重要であるか理解できると思います。

ECも小売りの1種であるため、単品管理を学習して応用することがEC経営の成功に不可欠ではないでしょうか。

単品管理を正しく理解している人は少ないと思います。

現西友社長の大久保恒夫さんの書籍から引用してご説明いたします。

高額な分析システム導入前に大久保さんの書籍での学習やセミナー受講をお勧めします。

| 単品管理の誤解 | 単品管理の本質 |

|---|---|

| ABC分析である | 分析でなく、お客様ニーズへの対応である |

| 全商品が対象で大変である | S・Aランクをいかに売り込むかで1つの商品かでもいい |

| 売り場がつまらなくなる | 売り場がどんどん変わり活き活きしてくる |

| 単品管理作業はつまらない | いろいろ考えてやるから楽しくなる |

| 結果への対応である | ニーズの創造である |

| 1回やればいい | 継続してやり続けることに意義がある |

| 売り場の人がするのである | 商品部や本部の人もやるべきものである |

在庫管理のレベルアップは、時代の変化に対応した小売業の経営改革の極めて重要な課題と言われています。

× 在庫は、トータル金額や数量で見てはいけない。

〇 在庫が多くても、売れ筋商品が多く、死筋商品が少なければ問題ない。

× 在庫が多くて、死筋商品が多く、売れ筋商品が少なければ大問題である。

現場で起こる在庫管理の問題

「在庫を削減しろ!」と現場に指示すると、現場は売れ筋商品の発注を減らしてしまう。

その結果、売上は大幅に低下してしまいます(下図)。

「売れ筋在庫は十分に持ち、死筋在庫を減らせ!」と指示する必要があります。 ABC分析で、Cランク商品の売上は5%以下なので、Cランク、Dランクが品切れになってカットしても売上の影響は殆どありません。

在庫管理には、「ABC分析」が不可欠であることが分ります。

| 指示 | 現場の行動 | 結果 | ||

|---|---|---|---|---|

| 売上 | 在庫 | 在庫回転 | ||

| 在庫を減らせ |

・売れ筋在庫を減らす ・死筋在庫は、そのまま |

大幅低下 | 少し減少 | 悪化 |

| 在庫を持て |

・売れ筋在庫を増やす ・死筋在庫を増やす |

同じ | 大幅増加 | 悪化 |

| アイテム数を増やせ |

・売れ筋商品のフェースを 削って新規商品を導入 |

低下 | 増加 | 大幅増加 |

| アイテム数を減らせ | ・売れ筋も死筋も一律にフェースを拡大 | 低下 | 同じ | 悪化 |

参考文献:また一歩、お客様のニーズに近づく

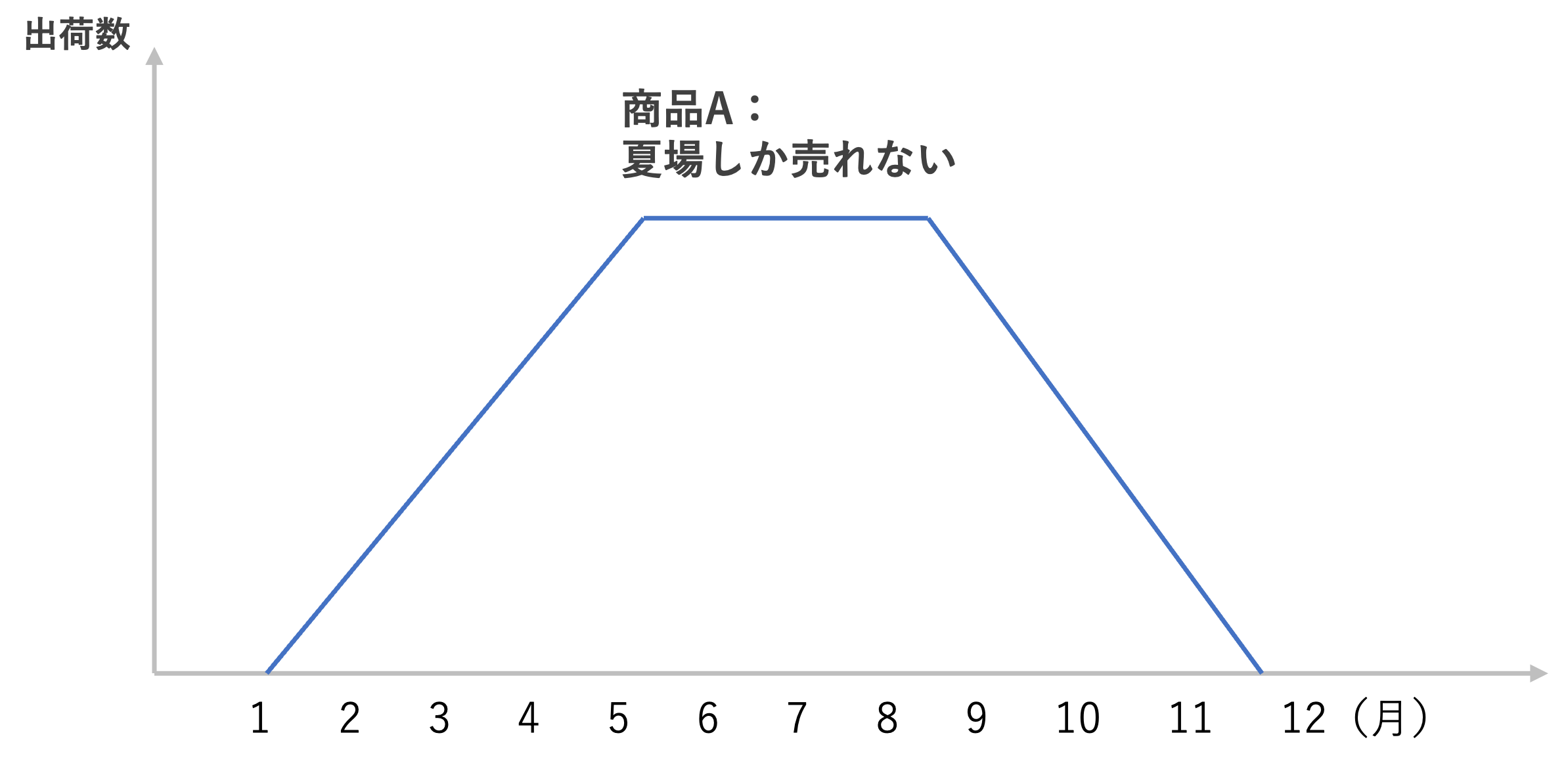

まず、季節性のある商品かどうかは、在庫分析の「トレンド分析」でデータで確認しておきましょう。

売りはじめからピークまで、右肩あがりに売れていき、ピークにかけて在庫が薄くなってきますので、その時点での発注に注意が必要です。

ピークで大量発注すると在庫過多となってしまいます。

あらかじめ、需要予測を行い余分に在庫を持っておき、ピーク時に小ロットでこまめに発注する必要があります。

需要予測と在庫コントロールが必要となります。

業績が悪い店舗の特徴として、死筋商品の在庫ばかりとなっていることが多いのです。

売れない商品の在庫ばかりです。

在庫管理がきちんとできないとこのような結果となって、在庫が多いので資金不足で売れそうな新商品の追加ができないため、さらにじり貧となってしまいます。

死筋商品をできるだけ入れないようにする商売のやり方に変えていく必要があります。

1.新商品や初回購入在庫 をできるだけ少なくする。

2.死筋商品は、特売して早く処分してしまう。

売れたら、追加生産できるように準備しておき、売れ行きを見ながら、売れる商品を仕入れていくのが基本です。

死筋商品は、もともと利益がでない商品です。

死筋商品の対応に時間をかけるよりも、収益性が高く、売上貢献度の高いAランク商品の販促施策に時間をかけるようにしましょう。

したがって、在庫数という値で、在庫を見てもほとんど意味がないということです。

在庫をコントールするには、以下の2つしかできないことをご存じでしょうか?

このことは、EC業界であまり知れていないと思われます。

売れた分の在庫は自動的にマイナスされていきますので、販売側で制御できません。

入りを制御するしか方法がありません。入りの制御とは、最適な時期に最適な量を発注することとなります。

売れないものを大量に発注すると在庫が大量に余ってしまいます。

EC運営者の方に在庫管理とは何かと尋ねると大半の方が、在庫量の管理と答えますが、間違っています。

在庫は量で管理するのではありません。日数で管理しないといけません。

それでは、どういう理屈で「発注タイミング」と「発注量」を決めるべきでしょうか?

これが分からないと不良在庫であふれてしまうのではないでしょうか?

>>>需要予測と在庫管理の基本